Las pruebas

Dormía profundamente cuando mi móvil empezó a vibrar encima de la mesilla de noche. Un nuevo cadáver había sido encontrado. No me dieron más datos, pues ya sabían que no me gustaba hacerme ideas preconcebidas. Prefería basarme únicamente en la información que me proporcionaban las pruebas. Estas nunca mienten.

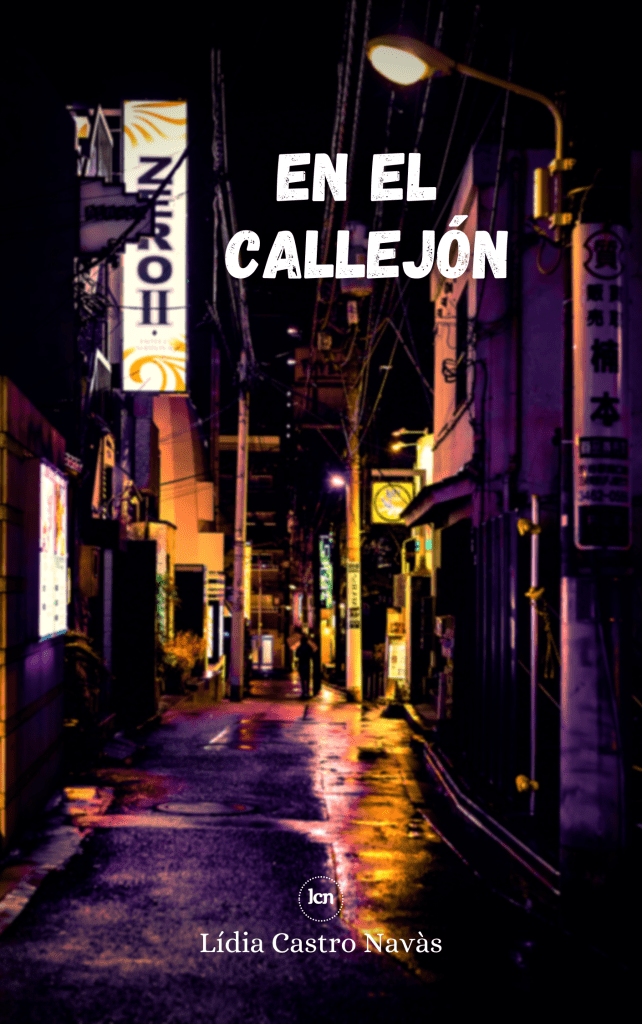

La escena del crimen era un callejón sin salida, pestilente y húmedo, en el otro extremo de la ciudad. Cuando traspasé el cordón policial, pude ver que al fondo había un muro, no muy alto, de ladrillos rojizos a la vista. “Un buen sitio por donde huir y no ser visto”, pensé. A mano derecha había un grupo de contenedores grandes y metálicos, llenos de sacos de basura negros. Algunos estaban destripados, seguramente por algún gato callejero en busca de alimento. A mano izquierda se amontonaban unas cajas de cartón dispuestas a modo de refugio. Era obvio que allí había malvivido alguien hasta hacía poco.

Justo en medio, entre los contenedores y los cartones, se encontraba el cuerpo retorcido de un joven. No tendría más de treinta años, de estatura media, aunque se le veía bastante escuálido. Pelo moreno desaliñado, barba de unas cuantas semanas y unos tatuajes tribales le asomaban por el cuello de su camisa de cuadros. Completaban su atuendo unos vaqueros raídos y una botas de ante marrón desgastadas.

La policía, que había analizado el escenario antes de mi llegada, encontró un cuchillo de cocina, con una hoja de unos quince cm, con restos de sangre. No sabía si se trataba del arma del crimen, pues a simple vista, no se podía observar ninguna herida o marca en el cuerpo del chico, aunque eso lo comprobaría enseguida en el laboratorio forense.

Una vez con el cuerpo del difunto reposando encima de la mesa metálica, pude observar con detenimiento cada recoveco. En un bolsillo de su pantalón había unas cuantas monedas, una caja de cerillas usada y algo más que llamó mi atención: un trozo de papel, delicadamente doblado, pero sin nada escrito. ¿Por qué guardaría con tanto mimo un pedazo de papel en blanco?

Cuando el cadáver ya estaba desnudo, comprobé que debajo de sus uñas había restos de tejido, así que tomé una muestra para saber la procedencia. Seguí con el examen superficial del cuerpo y encontré una erupción tópica en la cara interna del brazo derecho. ¿Sería fruto de una alergia? ¿una picadura? ¿una intoxicación? No lo sabía con certeza. Tendría que esperar a los resultados del frotis que mandaría a toxicología.

Finalmente, después de analizar el contenido de su estómago, pude obtener otra prueba: un hueso aún no disuelto. Lo mandé a la antropóloga forense para que determinara a qué especie animal pertenecía.

En total disponía de cuatro pruebas:

1- Sangre, procedente del cuchillo.

2- Un papel, aparentemente, en blanco.

3- Tejido, encontrado debajo de sus uñas.

4- Resto óseo, que estaba entre el contenido de su estómago.

Sin olvidar la erupción del brazo, de origen desconocido, que podía también tener relación con la muerte.

Necesitaba encontrar el nexo común entre todas las pruebas. Eso me permitiría resolver el crimen. Pero… ¿por dónde debía empezar?

Los resultados

Estaba desesperado e impaciente por obtener los resultados de las pruebas y la desazón llenaba mis horas. No podía aguantar tal exasperación, así que me dirigí al laboratorio para ver cómo avanzaban las investigaciones.

Sobre el cuchillo, ya habíamos descartado que fuera el arma del crimen, puesto que en el cadáver no había incisión alguna. Aun así, lo hice analizar. El Dr. Philips, el hematólogo, me informó que en el análisis de la muestra, había observado células sanguíneas nucleadas, cosa que evidenciaba que la sangre no era humana.

“Interesante dato”, pensé. Dejé de lado el cuchillo, pues de momento no veía una relación directa con la muerte.

La muestra de tejido que extraje de debajo de las uñas de la víctima estaba en poder de la históloga, la Dra. Franklin. Mujer de carácter fuerte pero de gran corazón. Ella me explicó que había comparado la muestra con su base de datos y podía asegurar que era tejido epitelial cutáneo de tipo humano.

—Así que, piel humana —musité.

—Sí, pero coincide con la muestra procedente de la erupción cutánea del difunto.

—O sea, que podemos descartar que perteneciera al presunto asesino.

—Así es. Seguramente la víctima se rascó la erupción con tal fuerza, que la piel se le desprendió, quedándose bajo sus uñas.

Con esa información, se desvanecía la hipótesis de que la víctima se defendiera de un hipotético ataque violento.

La siguiente prueba me llevó a ver a la antropóloga forense, la Dra. Brennan. Una persona especial. Rara, más bien. De profundos ojos verdes y una mirada felina que hacía que te sintieras intimidado en su presencia. Ella había comprobado el tamaño y la forma del hueso encontrado entre el contenido del estómago del difunto. Afirmó, con aquella seguridad que la caracteriza, que el hueso pertenecía a un pequeño mamífero roedor.

—¿Un conejo? —pregunté.

—Le mandé la muestra a la Dra. Franklin y confirmó que las células del hueso coincidían con los de una cola de ratón -dijo ella sin levantar la mirada del microscopio.

— ¡¿Un ratón?! Puaj. —Sentí una arcada.

Aún me quedaba el papel aparentemente en blanco. Lo había enviado al departamento químico, quienes estaban muy habituados a descubrir la presencia de mensajes ocultos hechos con tinta invisible. El departamento en cuestión estaba dirigido por dos hermanos gemelos un poco excéntricos. Las malas lenguas decían que los vapores que inhalaban al realizar sus pruebas les perturban el entendimiento.

Los Drs. Smoke realizaron dos pruebas al papel: en la primera, lo rociaron con hidróxido sódico, en busca de algún rastro de fenolftaleína. Pero los resultados fueron negativos. En segundo lugar, creyendo que la víctima había podido escribir algo usando zumo de limón, aplicaron calor al papel, con lo que apareció un mensaje: “Tengo mucha hambre. Estoy harto de los ratones. No me encuentro bien».

Ante aquella misiva tuve una corazonada. Pedí que buscaran en el difunto restos de alguna sustancia tóxica. Mientras, yo mismo fui de nuevo a la escena del crimen. Quería ver si encontraba una cosa. Y, efectivamente, entre los dos contenedores hallé una bolsita de plástico que contenía unas bolitas de color rosado. ¡Lo tenía!

Horas después volví al laboratorio. Con satisfacción pude comprobar que en el organismo del difunto se hallaron restos de rodenticidas anticoagulantes, warfarina y bromadiolona. Que coincidían con las sustancias que componían el matarratas que yo mismo había encontrado en el callejón.

Todo sugería que el difunto, ante la posibilidad de morir por inanición, optó por consumir ratones que encontraba fácilmente en el callejón. La mala fortuna hizo que comiera un ejemplar que había consumido matarratas previamente, con lo que se envenenó a sí mismo. Resultaba que, al final, no había sido un asesinato, sino una muerte accidental.

¡Otro caso resuelto gracias al análisis de las pruebas!

Lídia Castro Navàs